Pouvez-vous rappeler brièvement l’objectif de la recherche exploratoire Éco-Émois et ce qui a motivé sa mise en place ?

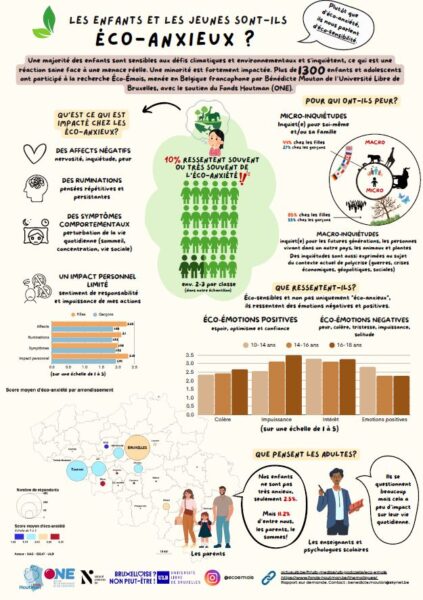

Bénédicte Mouton : L’étude visait à faire un état des lieux des inquiétudes ressenties par les enfants et les adolescents au sujet du changement climatique en Belgique francophone.

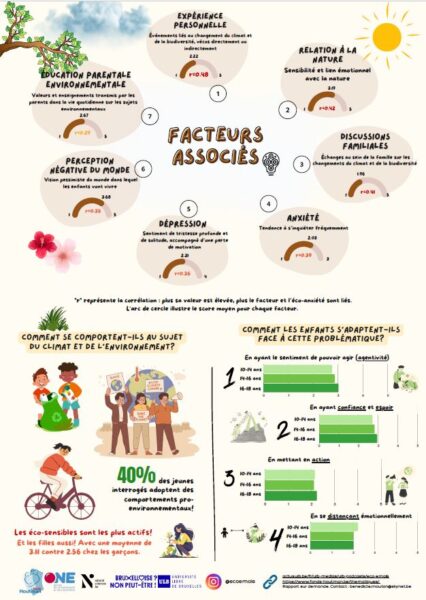

À l’origine de cette demande, le Fonds Houtman s’inquiétait d’un constat issu de plusieurs recherches internationales menées dès 2020-2021 : la montée d’une éco-anxiété chez les jeunes adultes, marquée par des émotions intenses (peur, colère, impuissance, tristesse) et des répercussions sur leur fonctionnement au quotidien (ruminations, troubles du sommeil, difficultés de concentration, isolement social). Mais on manquait d’informations sur les moins de 15 ans. En effet, les études s’étaient surtout centrées sur des étudiants, plus accessibles aux chercheurs. Interroger des enfants suppose un cadre méthodologique plus complexe, car il faut leur donner les moyens de s’exprimer sur des enjeux sociétaux abstraits.

Cette démarche s’est aussi inscrite dans un contexte post-Covid : les confinements ont bouleversé les repères et la santé mentale des jeunes. Il fallait donc requestionner la réalité de l’éco-anxiété à la lumière de cette expérience collective et en impliquant directement les enfants et les adolescents dans la recherche.

Pourquoi était-il important d’impliquer les jeunes tout au long du processus et qu’est-ce que cela a apporté selon vous ?

Bénédicte Mouton : C’était une demande explicite du Fonds Houtman. L’une de leurs missions est d’écouter ce que les enfants ont à dire.

Éco-émois a donc adopté une approche participative, où les adolescentes et adolescents ont été considérés comme acteurs à part entière, experts de leur vécu, de leurs codes, de leurs modes d’expression et des normes sociales propres à leur génération.

Pour comprendre au mieux leurs émotions, quatre types de sources ont été mobilisées :

- Les enfants et jeunes, via des jeux proposés au Musée des sciences naturelles de Bruxelles pour les plus petits, et des groupes de parole dans plusieurs écoles de Bruxelles et de Wallonie, où les adolescents ont exprimé leurs émotions à travers des mèmes – ces images détournées qui circulent sur les réseaux sociaux. Ils ont également complété des questionnaires.

- Les adultes de leur entourage : enseignants et psychologues scolaires.

- Les parents.

- Et enfin, la littérature scientifique.

Au départ, cette exigence a été perçue comme une contrainte : Avec des enfants de 6 ans, les questionnaires ne sont pas adaptés. Il fallait inventer d’autres moyens. Mais cette contrainte s’est révélée être la grande valeur ajoutée de l’étude.

Pour recueillir la parole des jeunes, l’équipe a expérimenté des dispositifs créatifs :

- Sélection et interprétation de photos et détournement humoristique de mèmes.

- Et un jeu éco-émotions, inventé par Oriane Sarrasin (Université de Lausanne) et adapté pour Eco-émois.

On apprend par expérience. Ce ne sont pas encore des outils validés scientifiquement à ce stade, mais ils ouvrent des perspectives nouvelles.

Quels écarts avez-vous constatés entre la perception des jeunes et celles des adultes (parents, enseignants) face à l’éco-anxiété et comment expliquer cela ?

Bénédicte Mouton : Si l’équipe avait interrogé uniquement les adultes (parents, enseignants, psychologues), nous aurions obtenu une vision partielle. Les parents, par exemple, sont 11 % à se dire eux-mêmes éco-anxieux, mais seulement 2,5 % estiment que leur enfant l’est. Or, les jeunes interrogés sont près de 10 % à déclarer ressentir souvent ou très souvent de l’éco-anxiété. Cela montre l’importance de demander directement aux enfants et adolescents.

Les groupes de jeunes experts ont aussi permis de déconstruire certains clichés. On dit parfois que les ados sont matérialistes, désintéressés ou égoïstes. Mais en réalité, leurs stratégies d’ajustement ne traduisent pas du désintérêt. C’est une distanciation émotionnelle, une façon de se protéger face à un contexte anxiogène.

On peut d’ailleurs observer là un parallèle avec les recherches sur le deuil : l’oscillation entre confrontation et évitement est saine. On a besoin, à certains moments, de se confronter à la perte, et à d’autres, de se préserver.

Enfin, autre point clé : À un niveau modéré, l’éco-anxiété n’est pas une pathologie mais un indicateur de connexion au réel. On considère alors qu’elle est adaptative, ce qui est un indicateur positif. On le voit au lien fort qui existe entre un niveau d’éco-anxiété modéré et les engagements pro-environnementaux. Ceux qui ressentent ces inquiétudes modérées sont aussi ceux qui s’engagent le plus. C’est pourquoi nous préférons parler, à un niveau mesuré, d’éco-sensibilité.

Toutefois, pour environ 10 % des jeunes, l’anxiété est intense (ruminations, troubles du sommeil, difficultés de concentration). Ces jeunes, il faut les entendre et les accompagner. Mais ne pas pathologiser l’ensemble du phénomène.