B.S. : On ne peut pas nier que les trafics et la consommation de ces produits ont des conséquences sur le vivre ensemble à Bruxelles…

M. Hogge : Il est clair que dans certains quartiers, la consommation et la vente de crack causent des problèmes graves. Auparavant les usager·e·s de drogues présent·e·s dans l’espace public consommaient plutôt de l’héroïne, qui a des effets dépresseurs, avec des personnes avachies qui ne causent pas trop de nuisances quand elles sont sous l’effet du produit, mais plus problématiques quand elles sont en quête de fonds pour se procurer le produit, avec de la mendicité, des vols, etc. Avec le crack, on se retrouve avec une population qui est en mesure de causer davantage de troubles dans l’espace public. Mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit de personnes en détresse, exclues des institutions et stigmatisées par la population, ce qui exacerbe les tensions.

Par ailleurs les nuisances sont aussi très largement liées aux violences et aux règlements de compte par armes à feu, liés aux trafics, qui sont de nouvelles pratiques chez nous. Elles se sont instaurées sur un modèle plutôt sud-américain, ce qui était finalement relativement prévisible. On sait que plus on aura tendance à réprimer, à développer des politiques tournées vers la diminution de l’offre et non de la demande, plus cela va entraîner une sélection parmi les trafiquants, avec pour conséquence le maintien des plus durs à cuire qui vont par tous les moyens vouloir s’emparer des parts de marché devenues de plus en plus juteuses. Ce sont des études scientifiques très sérieuses qui le montrent[1]. Ces politiques de répression qui exacerbent la violence se font malheureusement au détriment de la prévention, de la promotion de la santé et d’actions sur les déterminants de la santé, pour lesquels on n’accorde pas du tout les mêmes moyens.

B.S. : Pourquoi alors s’enferrer dans des luttes qui semblent perdues d’avance, vu la vivacité des trafics ?

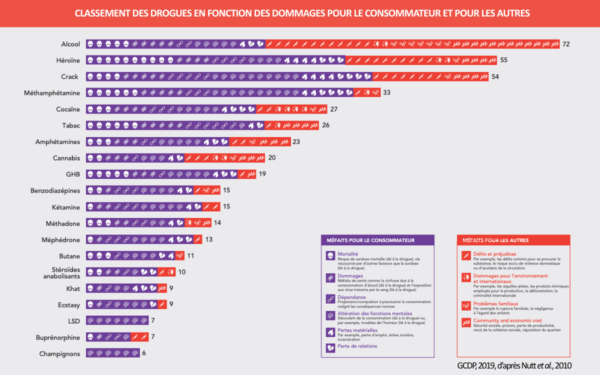

M. Hogge : C’est clair que ces actions sur l’offre ne sont pas forcément efficaces, mais les politiques et les forces de l’ordre restent sans doute convaincus qu’elles le sont car ils démantèlent des réseaux, font des saisies. Ils ont des convictions, une envie de bien faire, mais derrière ces succès les trafics se reconstituent très rapidement. Cette attitude est également liée aux représentations relatives aux drogues, interdites en raison de leur dangerosité et de leurs conséquences sur la santé. La drogue représente le mal, le danger et avec les violences qui s’amplifient dans l’espace public, ces représentations se renforcent. Pourtant, comme déjà explicité, il existe d’autres drogues, licites elles, qui font bien des dégâts et même davantage. Et a contrario un usage raisonné des drogues peut ne pas être forcément problématique.

On voit aussi des dispositifs sous contrainte se mettre en place. C’est le cas par exemple des chambres spécialisées dans les tribunaux pour le traitement des faits infractionnels liés à la toxicomanie[2] ou des dispositifs à l’égard des mamans usagères de drogues. Cette aide contrainte peut être une porte d’entrée, mais en complément d’une approche diversifiée. Conditionner par exemple l’ouverture d’une salle de consommation à moindre risque à la mise en place de tels mécanismes ne nous paraît pas la bonne démarche. Tout comme le fait de prendre des mesures pour permettre les tests salivaires et urinaires en prison pour y détecter les usagers de drogues et le cas échéant les sanctionner, c’est mal identifier le problème.

Sur le plan politique, les orientations de ce nouveau gouvernement (fédéral à tout le moins – NDLR) semblent différentes de celui qui précédait. On a l’impression de faire des pas en arrière. Sans qu’il y ait encore eu un démantèlement officiel du cadre organisationnel et des financements, il y a une menace qui plane et aussi des discours qui infantilisent les usagers, qui les criminalisent, en les rendant responsables de tous les maux. Quand Georges-Louis Bouchez se positionne contre la réduction des risques en milieu festif, c’est difficilement entendable pour un secteur qui a peiné à voir certains dispositifs reconnus et qui travaille avec les moyens du bord… Mais il faut aussi dire que tous les politiques n’ont pas cette attitude : à Bruxelles, il est vrai que l’absence de gouvernement n’aide pas à voir clair sur les orientations qui seront prises, mais il y a eu des avancées ces dernières années. En Wallonie, on a un ministre en charge de ces matières à l’écoute et soutenant.

B.S. : Vous plaidez donc pour un maintien, voire un renforcement des mesures de réduction des risques, de prévention et de soin apporté aux usagers.

M. Hogge : On l’a dit, il y a un grand déséquilibre entre les moyens alloués à la lutte contre les trafics et ceux consacrés aux usagers. Dans une société aussi génératrice d’inégalités économiques et sociales et qui n’offre pas à tous les mêmes possibilités d’émancipation, mais qui est génératrice de mal-être dans l’ensemble de la population, il est illusoire de croire que les individus ne vont pas se tourner vers les produits pour s’épauler, se « béquiller », effacer certaines souffrances. Il y a différents types d’usage, notamment ceux festifs, liés au plaisir, mais ces usages sont aussi réitérés par le fait qu’ils apportent un réconfort, une réduction du mal-être. Y compris l’usage en rue : on a trop souvent tendance à penser que la personne vit dans la rue parce qu’elle est dépendante au produit et qu’elle a tout perdu. C’est une causalité possible, mais c’est bien souvent le fait de se retrouver dans la rue pour d’autres raisons qui va entraîner la consommation de drogues pour tenir le coup, pour supporter l’insupportable, la faim, le froid, la fatigue, les souffrances somatiques et psychologiques.

Il est illusoire d’espérer un monde sans drogues. Mais faire porter la responsabilité sur l’individu, c’est renverser les causalités. On sait que les populations les plus précarisées ont les pratiques addictives les plus nocives pour la santé. Il faut dès lors intervenir en amont, pour diminuer les risques pour un consommateur de s’inscrire dans un usage problématique pour lui et la société. Cela passe selon nous par une meilleure répartition des richesses et une action sur les inégalités sociales de santé. Mais il est clair que les acteurs de terrain se sentent assez démunis, que ce soit en termes d’accès au logement ou de réinsertion socio-professionnelle, pour faire bouger les choses. Les demandes d’aide qui augmentent sans cesse et les moyens insuffisants octroyés au secteur (et qui risquent d’être rabotés) ne sont pas de nature à faciliter la tâche.

Propos recueillis par Nathalie Cobbaut

[1] Dan Werb, et al., “Effect of drug law enforcement on drug market violence: a systematic review”, in : International Journal of Drug Policy, 2011. En accès payant sur : https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-drug-policy

[2] Pour une présentation plus exhaustive: https://prospective-jeunesse.be/articles/les-drug-courts-en-belgique-une-diversion-politique-pour-empecher-la-decriminalisation/